Réflexion autour des mobilités générationnelles

Réflexion autour des mobilités générationnelles. Article de Gérard Hernja, Docteur en sciences de l’éducation et membre du comité scientifique du LMI.

Il faut se déplacer de plus en plus souvent, de plus en plus vite et encore trop fréquemment seul. Ce sont là les normes dominantes et mortifères de ce que l’on appelle communément la société de l’automobile. Une société qui reste encore empreinte de masculinité, avec l’idée de montrer sa puissance à travers la manière dont se déroulent les déplacements. Une société qui n’est pas encore guérie d’aucune des maladies qui menacent de la détruire.

Il faut se déplacer de plus loin pour aller travailler, faire des courses, se rendre à des rendez-vous médicaux, au cinéma ou chez des amis. Il faut plus généralement « se déplacer pour s’en sortir », dans une formule chère à certains sociologues et souvent reprise dans le champ de la mobilité inclusive. Il faut enfin se déplacer pour exister ou pour s’affirmer. Comme si la fréquence des déplacements pouvait à elle seule servir à mesurer la qualité de la vie et la bonne inscription d’une personne dans la société.

Dans cette frénésie de déplacements, la question générationnelle n’est pas neutre et nous le montrerons. Elle n’est pas neutre non plus par rapport à ce que l’on appelle communément et parfois à tort la mobilité. Poser la question générationnelle et y apporter des réponses permet sans conteste d’enrichir la compréhension des processus de construction d’une mobilité qui répond aux aspirations légitimes de ceux qui en réclament le droit. Poser la question générationnelle permet aussi de saisir les mouvements et peut-être les révoltes à venir, celles de la génération Z en cours dans plusieurs pays ou celles de la génération Alpha en construction, avec des demandes qui concernent l’éducation, la santé et l’équité.

Mais avant d’évoquer la question générationnelle, il nous faudra commencer par partager une définition de la mobilité, une définition qui la distingue des déplacements et des transports, même si nous prendrons soin de l’articuler à ceux-ci.

Nous analyserons ensuite les raisons qui font que nous choisissons le bus, la voiture, le train ou le vélo pour nous déplacer et chercher un accès à la mobilité, en lien avec différents déterminants, dont l’âge ou l’inscription dans une génération propre.

Nous présenterons enfin une manière de faire de l’ensemble des déterminants retenus des vecteurs des changements à venir. Nous le ferons à partir d’une approche de mobilités qui doivent non seulement nous permettre de nous déplacer mais aussi et surtout de nous réaliser, tout cela dans une société moins soumise aux normes héritées de la société l’automobile.

Les déplacements font la mobilité mais ne sont pas la mobilité

Avant de passer plus précisément à la question générationnelle, il paraît important de définir la mobilité, certes en relation avec les déplacements mais aussi en décalage avec les seuls déplacements.

Se déplacer c’est aller d’un point A à un point B, directement ou non, en utilisant un ou plusieurs moyens pour ce mouvement précis. Ce déplacement se mesure alors par rapport à la distance parcourue et au temps passé. Il se caractérise à partir des modes de déplacements choisis ou contraints, dans un cadre individuel ou collectif, avec ou sans organisation du transport. Les dimensions premières et essentielles du déplacement, comme des transports, sont géographiques et horizontales.

La mobilité c’est avant tout se réaliser. Et lorsque la mobilité passe par le déplacement ou le mouvement, c’est ce qui leur donne du sens qui la concrétise. Et le choix d’une voiture, du vélo, du TGV ou de l’avion comme la qualité du service rendu et de l’expérience vécue peuvent contribuer à donner du sens aux déplacement.

En revanche, lorsque le déplacement est contraint ou pire encore subi, lorsque ses objectifs ne correspondent pas à mes attentes ou à mes désirs, je peux difficilement parler d’une expérience de mobilité ou de réalisation de soi. Lorsque je dois faire 40 kilomètres chaque matin au lieu de 20 pour le même bénéfice ou le même désagrément, ce n’est pas de la mobilité, c’est du déplacement. De même, ouvrir une nouvelle ligne de chemin de fer, ajouter des horaires de bus, c’est organiser les transports. C’est certes une condition nécessaire pour faciliter la mobilité mais pas forcément une condition suffisante. La dimension première de la mobilité est toujours humaine et verticale.

Si nous affinons cette définition, nous pouvons alors constater que la mobilité, c’est pouvoir s’affirmer et grandir sans même se déplacer. C’est exister à travers des formes de mouvements, mais des mouvements qui ne sont pas liés à la fréquence ou à la longueur des déplacements. Même un petit pas ou simplement le fait de pouvoir se redresser à l’aide d’un exosquelette sont déjà des expériences de mobilité d’une intensité rare.

Nous pouvons également observer qu’avec un casque de réalité virtuelle, nous pouvons aujourd’hui également faire une expérience de mobilité.

Imaginez enfin que vous recevez chez vous des personnes venant d’un pays lointain. Ne faites-vous pas, à travers les échanges, vous aussi une véritable expérience de mobilité ?

La mobilité comme réalisation de soi est une réalité concrète

Le lien entre déplacements, santé et mobilité nous permet de toucher concrètement ce qui fait la différence entre déplacements et mobilité. Je parle d’un lien concret pour convaincre ceux qui penseraient que proposer une autre approche de la mobilité ne serait qu’un questionnement philosophique ou un exercice de style. Le déplacement c’est par exemple le temps passé lors du trajet pour aller voir un spécialiste, à l’exemple d’un dermatologue ou d’un cardiologue. Et très souvent ce temps de trajet est inférieur à une heure, quel que soit l’endroit où j’habite.

La mobilité c’est ajouter le temps d’attente. C’est ajouter le stress pour avoir un rendez-vous, comme le temps passé dans la salle d’attente et parfois même ajouter la frustration du renoncement aux soins. La mobilité nous fait ressentir avec aigreur que, dans nombre de territoires et de situations, nous sommes souvent à un an et une heure de ce rendez-vous, et ce constat ou cette attente sont tout autant sinon plus factuels encore que le simple temps du déplacement.

La mobilité peut donc commencer bien avant le déplacement et se continuer bien après. Le déplacement et le mode de transport qui l’auront permis ne sont alors, dans de nombreux cas, que des facilitateurs, certes importants mais pas forcément décisifs dans le sentiment que j’aurai de me réaliser et dans mon rapport à la mobilité.

A retenir

Ce qu’il faut retenir c’est que :

- La mobilité est toujours une expérience vécue par un individu singulier, une expérience qui dépasse le temps et la distance du déplacement

- La mobilité est un parcours de vie, avec des aspirations et des désirs particuliers (même lorsqu’ils sont influencés par la génération à laquelle nous appartenons ou à la génération dominante).

- La mobilité ne s’arrête pas lorsque les déplacement (s) se compliquent ou même sont devenus impossibles (la fin de la conduite ne doit pas être la fin de la mobilité).

- Les mouvements de la mobilité les plus signifiants ne sont pas forcément ceux qui nous déplacent physiquement.

Pensons encore et toujours que les déplacement peuvent faire la mobilité mais ne peuvent pas, à eux seuls, être la mobilité !

Les déterminants de la mobilité

Définie en tant que réalisation de soi, la mobilité est sous l’influence de différents déterminants reliant les aspects environnementaux, sociaux et personnels.

Les déterminants environnementaux et climatiques :

La mobilité est impactée par l’environnement et le climat mais l’environnement et le climat sont impactés en retour par la mobilité. Cela est d’autant plus vrai à l’ère de l’anthropocène, avec des conséquences écologiques mais également, nous le verrons, sociales et humaines en cascade.

Les déterminants sociaux, politiques et économiques (les normes) :

La mobilité est une construction politique et sociale sous l’influence de l’économie. Les normes de la société de l’automobile se sont imposées tout au long du 20ème siècle. Et même si le « plus vite, plus souvent plus loin, plus individuellement » est parfois discuté, sa remise en cause en tant que norme majeure de notre société n’est pas encore effective.

Deux exemples de la construction de ces normes :

Henri Ford qui promeut ce que l’on a appelé le taylorisme (division du travail pour produire plus et moins cher) pour construire ses voitures et qui fait en sorte qu’elles puissent être achetées par les ouvriers qui travaillent dans ses propres usines et par d’autres ouvriers. La voiture est ainsi devenue le moteur de l’économie du 20ème siècle.

Georges Pompidou qui lance un vaste programme de construction d’autoroutes avec l’idée de faciliter les déplacements individuels en voiture et de libérer les français des contraintes des transports collectifs.

Parmi les déterminants de ce niveau, il y a également tous les aspects techniques qui peuvent favoriser les déplacements et indirectement renforcer l’expérience potentielle de mobilité. Les voitures, les trains ou l’avion ont progressé. Mais de manière plus significative, les réseaux sociaux, l’internet, et aujourd’hui l’Intelligence Artificielle ouvrent aujourd’hui de nouvelles perspectives, positives ou négatives, vertigineuses ou effrayantes.

Les déterminants sociaux, économiques et politiques devraient être guidés et transformés par les impératifs des déterminants environnementaux et climatiques. Mais nous observons que les transformations actuelles observées dans la société, dans l’économie ou les discours politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux environnementaux réels. A l’inverse, les déterminants sociaux, politiques et économiques ont plutôt tendance à contredire ou à minimiser les conclusions des déterminants environnementaux et donc à justifier l’absence de transformations. Ce niveau est alors encore trop souvent celui de la réécriture d’une trajectoire environnementale qui correspond aux intérêts économiques et politiques dominants.

Les déterminants en lien avec les aspirations personnelles

Les aspirations personnelles (projets de vie et désirs de mobilité) font ensuite la jonction avec les déterminants sociaux et l’état du monde. Ces aspirations sont également sous leur influence, dans une relation qui est surtout descendante, jamais complètement libre ou détachée du cadre général. Elles sont malgré tout une ouverture qui me met en relation et parfois en tension la personne, la société et l’environnement, avec le pouvoir de se conformer, de feindre l’indifférence ou de se confronter.

A ce niveau, la mobilité s’intériorise. Elle se nourrit de questionnements personnels : « Qui je suis, pourquoi et comment je le suis devenu… D’où je viens ? Quel est mon parcours, mon niveau d’études, mon métier, ma capacité à me projeter ? Quelles sont mes représentations ou mes rêves… Quel est mon rapport aux déplacements, à l’argent dont j’aurais besoin, à la puissance dont je rêve, au genre et à la masculinité de la société de l’automobile, à l’écologie… ». Ces questionnements seront alors les moteurs qui, dans un contexte donné, alimenteront les motivations à agir et le déploiement des compétences.

Les déterminants en lien avec des éléments contextuels

Ces déterminants sont liés à l’offre et la demande, aux caractéristiques du territoire habité, à la météo… Ils sont en rapport avec les besoins, mais rapportés à l’offre telle qu’elle existe… Ils doivent prendre en compte les moyens économiques réels (ce que je gagne), l’âge, la santé, la voiture, le vélo, autant d’éléments contextuels forts et variables… De manière générale, à ce niveau, avoir de l’argent est un facteur essentiel, notamment pour se réaliser à travers ses déplacements, avec la possibilité de prendre l’avion, le TGV…. Être en bonne santé ou ne pas être en situation de handicap est également un facteur déterminant pour se réaliser dans une société construite pour ceux qui ont la jeunesse et la santé qui va avec, pour ceux également dont les aspirations sont alignées avec l’état du monde et les normes sociales. Des évolutions sociales, économiques et politiques pourraient rendre ces éléments contextuels plus inclusifs et plus propres à répondre aux aspirations des personnes en situation de fragilité.

Ce sont donc ces éléments contextuels qui font la différence entre les aspirations, « qui j’aimerais être » et le contexte, « celui que je peux ou qu’on me laisse être, à un moment particulier de mon parcours de vie et dans une société donnée ».

Les déterminants liés à mes compétences

Les « savoir, savoir-faire et savoir-être » que nous pouvons déployer en situation pour nous réaliser ou nous adapter au contexte, notamment à partir des déplacements et des différentes mouvements projetés sont au centre des questions liées aux compétences pour la mobilité. Ces compétences sont influencées par l’éducation formelle ou informelle et sont souvent construites à partir de dispositifs d’apprentissages. Elles sont également fortement dépendantes de critères sociaux, des formes diverses d’héritages familiaux et des aspirations dans un contexte donné. Tout comme elles sont dépendantes de critères liés à l’âge, parce qu’il est inéluctable de voir ces compétences se dégrader progressivement.

A ce niveau, les savoirs, les connaissances et les habiletés sont également essentiels pour nourrir les compétences en construction ou en mutation : « Est-ce que j’ai les connaissances et les habiletés pour être mobile ? Est-ce que je sais les trouver, les comprendre, les assimiler, les mobiliser ? »

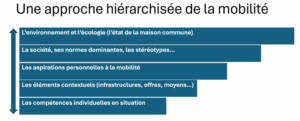

Une approche hiérarchisée de la mobilité

L’agencement de ces déterminants nous permet de construire une représentation hiérarchique expliquant la construction de la mobilité et laissant entrevoir les interactions entre les différents niveaux.

Figure 1 : Hernja Gérard (2025), niveaux hiérarchiques de construction de la mobilité

Dans cette représentation, la construction personnelle de la mobilité est sous l’influence forte des normes sociales et du contexte environnemental général (l’état de la maison commune). Ces influences appuient ou se confrontent aux aspirations personnelles de celui qui cherche à se réaliser et qui, dans un contexte donné, est appelé à déployer des compétences diverses pour articuler « ce qu’il fait et peut faire » avec « ce qu’il est et veut être ».

Les mobilités générationnelles

Les générations

La génération est un concept sociologique qui désigne un groupe dont les membres partagent des pratiques et des représentations liées à l’époque, telle qu’elle était lorsqu’ils sont nés, mais également aux expériences communes qu’ils ont vécues ou aux influences sociales qu’ils ont subies ou dont ils ont bénéficié durant leurs parcours de vie.

Avec les accélérations technologiques et techniques, peut-être aussi avec les crises, on peut observer que les durées de passage d’une génération à l’autre se situent en général autour d’une quinzaine d’année. On considérait naguère qu’une génération durait 25 ans.

Avec des formes de plus en plus prononcées de mondialisations, nous observons que les traits communs à une même génération se retrouvent désormais quasiment sur tous les continents et dans toutes les civilisations. Ce phénomène n’a pas toujours été aussi généralisé. Rien n’interdit de penser que ce niveau élevé de généralisation n’est pas définitif, et que des crises pourraient le perturber et le défaire.

Le sentiment commun dans l’approche générationnel, c’est qu’au fur et à mesure qu’une génération avance en âge, elle exprime le sentiment que c’était mieux avant. Nous savons qu’il s’agit davantage d’une croyance que d’une réalité, et nous verrons que c’est encore moins vérifiable lorsque l’on parle du versant déplacement de la mobilité. Parce que dans ce domaine, il est certain que ce n’était pas mieux avant.

Les traits caractéristiques et même caricaturaux des générations

Figure 2 : descriptif des générations en 2025

Les « Builders » font partie de la génération dite silencieuse. Cette génération est définie comme travailleuse, peu revendicative, attachée à la famille et à l’autorité. Ses membres sont aujourd’hui âgés de plus de 79 ans. Ils ont connu le monde d’avant Internet, les téléphones portables. Leurs parents ont connu la deuxième guerre mondiale et les privations. La plupart d’entre eux ont obtenu le permis de conduire, même si au sein de cette génération la conduite restait encore avant tout une affaire d’homme, de conducteur. C’est aussi au sein de cette génération que se perpétuaient en France des accidents de la route de masse, avec en 1972 plus de 18 000 tués sur les routes.

Les « Baby-Boomers » sont considérés comme appartenant à une génération prospère, avec un chômage réduit, des d’enfants encore nombreux. Ils auront profité des progrès techniques et de ce que l’on a appelé les « trente glorieuses ». Ils ont pu dépenser plus l’argent que n’importe quelle génération mais également gonfler leur patrimoine. Ils se disent fidèles à l’entreprise. Ils ont façonné le monde tel qu’il est. Ils sont aujourd’hui des séniors âgés de 61 à 78 ans. Ils auront été la première génération possédant quasiment en totalité, et quasiment sans discrimination de genre, le permis de conduire.

La génération X aura connu les crises économiques de la fin du 20ème siècle et la mondialisation. Elle aura aussi eu moins d’enfants que les générations précédentes (Baby Bust). Si elle reste fidèle au travail, elle ne l’est plus forcément à l’entreprise. Elle a parfois été appelée la génération « Bof ». Ses membres sont encore dans la vie active mais approchent doucement de la retraite. Ils sont âgés de 45 à 60 ans. Leur rapport à la mobilité aura été fortement influencé par l’omniprésence de la voiture et par l’injonction de bouger pour s’en sortir, d’une mobilité qui était érigée comme un devoir plus que comme un droit.

La génération Y est une génération dite critique, en quête de sens mais avec les écouteurs sur les oreilles. On la dit volatile. Elle est une génération intermédiaire entre le monde d’avant la révolution numérique et celui d’après. Elle est aussi une génération qui aura commencé à questionner les normes de la société de l’automobile et la place de l’automobile dans les déplacements. Elle est pleinement dans la vie active, avec un rapport à l’automobile davantage utilitaire que passionné.

La génération Z prône authenticité et transparence, inclusion et équité, justice sociale et conscience environnementale. Elle est par ailleurs la première génération née dans un monde digital (Digital Natives) et n’ayant pas connu le monde d’avant le digital. Elle est aussi une génération qui, lorsque les conditions sont réunies et plus particulièrement en ville, peut souvent revendiquer le fait de se passer de la voiture.

La génération alpha est la plus douée technologiquement et la plus habilitée à utiliser les outils numériques. L’exposition précoce de cette génération à la technologie façonne sa façon de communiquer, d’apprendre et de percevoir le monde. Face à la mobilité, leurs représentations comme leurs pratiques sont encore en construction puisqu’ils sont âgés de moins de 16 ans.

Éléments de compréhension du rapport générationnel à la mobilité

Ce qui définit la génération c’est qu’au-delà de l’avancée en âge, ses membres sont dépendants de représentations et de stéréotypes communs. Ces représentations et stéréotypes se construisent et se déconstruisent en relation avec ce que nous pourrions appeler, en référence à Serge Moscovici, un noyau central avec lequel il sera difficile de rompre. Au-fur-et-à-mesure de l’avancée d’une génération en âge, les représentations peuvent néanmoins évoluer, mais le plus souvent sans fondamentalement se transformer et souvent sans rupture, sauf évènement ou crise majeure.

La génération silencieuse était par exemple une génération qui revendiquait peu et qui pouvait parfois se cacher et cacher sur la durée : « J’ai par exemple appris l’existence d’un petit voisin souffrant d’un handicap, du même âge que moi, lors de son décès, à 16 ans. Ses parents ne l’avaient jamais sorti, n’en avaient jamais parlé, pas plus d’ailleurs que mes parents ne l’avaient évoqué, comme si le handicap était une forme de malédiction dont il faudrait avoir honte ». Faut-il le regretter, sans aucun doute. Faut-il le condamner à l’aune de la société actuelle ? C’est bien plus compliqué.

Les différences entre les générations s’expliquent par les évolutions politiques économiques et sociales mais aussi par les évolutions du rapport au monde et à soi de leurs membres. Nous pouvons ainsi constater que les jeunes d’aujourd’hui ne sont plus les jeunes d’hier, qu’ils ont d’autres rêves ou d’autres cauchemars, d’autres désirs. Et puisque nous parlons de mobilité, nous observons qu’ils ont également d’autres manières de chercher à se réaliser, à travers de nouvelles formes de déplacements ou de mouvements mais également à partir d’une nouvelle manière de considérer l’authenticité et le rapport à l’autre.

Pour autant, la mobilité est toujours un héritage. Un héritage au long cours dont les effets ne s’estompent presque jamais complètement. Un héritage entre deux, trois ou quatre générations, parce qu’aujourd’hui ce sont les parents et les grands-parents qui transmettent à leurs enfants et petits-enfants, et parce qu’aujourd’hui la transmission ne demande plus forcément la présence et le face à face.

Dans cet héritage, le poids des parents et peut-être de la transmission éducative intergénérationnelle a sans doute tendance à diminuer. Parce que cet héritage est aussi horizontal, avec les relations sociales directes mais également avec l’omniprésence des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. En termes de communication et de rapport à l’autre, on est ainsi passé du : « je te parle en face à face », pour la génération silencieuse au « je te parle par téléphone » pour les Boomers. Et du « J’échange sur les réseaux sociaux (même si je ne te rencontre plus) pour la génération Y » au « j’échange avec mon IA » pour les générations Z ou Alpha.

Il est certain que les nouvelles générations se construisent déjà moins fortement par rapport à la famille et à l’école que les générations précédentes. Et ce sont ceux qui le regrettent qui en sont également souvent les instigateurs ou les responsables.

Il n’est pas sûr que l’on sache prendre en compte ces changements sans doute majeurs ou que l’on veuille les prendre en compte pour en faire une chance à défaut de pouvoir les empêcher. Parce qu’il n’est pas obligatoire de penser, dès lors que l’on saurait imaginer et proposer d’autre formes d’accompagnement, que cette mobilité qui échappe un peu à l’héritage familial direct traduirait forcément une régression.

Ce qui reste indéterminé

Par certains côtés, l’appartenance à une même génération est un carcan fragile duquel il est possible et même souhaitable de s’extraire, comme beaucoup de personnes l’ont toujours fait. Tous les « boomers » ne sont pas individualistes. Tous les membres de la génération Z ne sont pas authentiques et ne prônent pas le partage et l’inclusion.

Il est donc tout à fait possible de vivre, individuellement ou collectivement, à l’écart des croyances et stéréotypes liés à la génération à laquelle on appartient. Il est également très fréquent, dès lors que l’on est en situation de fragilité ou de handicap, d’en être exclu ou d’être oublié et invisibilisé, et c’est plus problématique.

Il est donc tout à fait possible de sortir volontairement, à un moment ou un autre, de ce carcan générationnel pour vivre sa vie autrement, peut-être en phase avec les désirs de mobilité de générations auxquelles l’on n’appartient pas : « Je peux par exemple avoir aimé la voiture à un moment précis de ma vie et, quoiqu’appartenant à une génération dont l’attachement à la voiture reste fort, m’en éloigner progressivement ou radicalement ». Inversement, « je peux appartenir à la génération Z et ériger ma voiture comme symbole de ma réussite sociale et de la réalisation de mes aspirations ».

Enfance et vieillesse face à la mobilité

Passons maintenant à deux moments clefs de la mobilité, l’enfance et la vieillesse. Parce que comprendre au sein des générations les influences des âges de la vie est un élément fort de la construction d’une réponse pour transformer la société de la mobilité actuelle.

Enfance : naissance et adolescence de la mobilité

A la naissance et dans toutes les premières années

Si la mobilité est le propre de l’homme, la capacité à se déplacer s’apprend (même si l’on oublie qu’elle a été apprise) et le désir de se réaliser rentre dans un processus d’éducation exigeant. La génération alpha doit ou alors a dû apprendre le déplacement et être éduquée à la mobilité, mais pas si différemment des générations précédentes, puisque le bébé ne se déplace pas seul, ni hier ni aujourd’hui, et puisque le désir de se réaliser et d’être n’est sans doute pas inné.

Dans ce processus de construction, l’enfant a besoin de l’autre. Il a besoin d’accompagnement, de patience, d’essais et d’erreur et même d’autorité bienveillante. A ce moment, les premiers pas de la mobilité sont la conséquence directe d’un apprentissage et des effets des premiers désirs. Toutes les générations que nous avons évoquées ont appris à marcher et à désirer, et au début quasiment de la même manière (même si l’éducation a évolué, notamment le rapport des parents à l’enfant). Toutes les générations ont été accompagnées dans la construction de leur relation au monde et à la mobilité (désir de se réaliser). Ce qui a changé ce n’est donc pas le processus ou même la méthode, ce qui a changé c’est le monde dans lequel elles baignent.

Dans ce processus de construction, le poids de la société et du genre (ou de la société sur le genre) se également faire sentir. Là où les Builders ont joué avec des petits soldats ou des trains, les baby-Boomers et la génération X ont surtout joué avec des petites voitures. Et ces jouets et jeux d’enfants (essentiellement ceux des garçons) n’ont pas été neutres dans la construction de leur mobilité et sans doute dans celle de représentations et stéréotypes qui leur facilitait l’entrée dans la société de l’automobile. Et pendant ce temps les filles ont joué et continuent à jouer avec des poupées.

La mobilité comme aspiration à vivre et plus tard à se réaliser est une propriété potentielle de l’enfant. Elle est comme le propre d’une personne en devenir, mais elle a besoin de plus en plus de sens dans un monde en pénurie de sens. Cette propriété de l’enfant, tout en étant universelle, est fortement dépendante de la famille qui est la sienne, de leur propre regard sur le monde, de leur niveau intellectuel, culturel et social et des formes de vie au sein de leur environnement. Et plus encore, elle est dépendante de l’amour qui est porté à l’enfant, de la médiation de l’autre, celui qui est à portée de bras pour accompagner les déplacements, celui qui favorise les va-et-vient entre la réflexion et l’action. Cette construction de la mobilité est également questionneuse, avec un enfant qui demande plus souvent pourquoi que comment. Elle se fait également un peu par procuration, parce que les aspirations sont davantage exprimées par les parents et parce que le contexte particulier de la mobilité possible est encore avant tout le leur, celui qui fera que plus tard, même si ce n’est pas exclu, ils auront du mal à se réaliser au-dessus des aspirations de leurs parents.

Ce que nous pouvons retenir de cette première construction de la mobilité c’est que le processus passe par des allers-retours entre le sens et l’action, toujours avec la médiation d’un tiers, les parents, les enseignants, les éducateurs, et toujours avec le besoin de passer un message, de se faire entendre et de se faire comprendre mais avec très souvent des formes de déterminismes qui pourront enterrer bien des aspirations et bien des révoltes.

L’idée sous-jacente de cette première enfance de la mobilité serait alors de permettre à chacun d’aller non pas seulement le plus loin possible, mais aussi et surtout le plus haut possible dans ses futurs projets de vie, dans la construction de sa capacité à désirer et dans la volonté de briser toutes les entraves.

Mais briser les entraves est rarement un impératif qu’il faudrait favoriser pour les parents et pour la société. Les questionnements de l’enfant passent d’ailleurs rapidement d’une prédominance du pourquoi, à une articulation entre le pourquoi et le comment, puis à la seule question du comment et de l’opérationnel. L’enfant lui-même cesse ainsi à un moment de demander pourquoi. Peut-être parce que les réponses qui lui sont données ne conviennent pas, et peut-être parce qu’il rentre lui aussi dans le besoin précoce d’expérimenter ce qui lui sera permis.

L’adolescence ou les raisons de ne pas désespérer

Une construction qui soudain se cache

L’adolescence est la période pendant laquelle la mobilité, comme combinaison naturelle entre les déplacements et les transformations de l’individu, est à son apogée.

Par pudeur, le fond de la mobilité est à ce moment-là dissimulé par ceux qui la vivent et occulté par ceux qui l’observent. Ce que l’adolescent montre ou que l’adulte observe n’est alors que le versant observable de la mobilité, à travers des déplacements et des transports qui ne disent finalement pas grand-chose de « ce qu’il est » et de « ce à quoi il aspire ». Les lames de fond qui le transforment à chaque fois qu’il se meut, à chaque fois qu’il reconstruit le monde et son monde, restent secrètes et seront plus tard oubliées par l’adolescent lui-même.

Les mobilités adolescentes visibles sont centrées sur des mouvements physiques, avec des déplacements visibles et parfois bruyants qui ne sont qu’un pâle reflet de ce qui se passe dans les corps et les têtes. Ces mobilités-là, certains adolescents s’époumonent à les rendre dérangeantes, avec bruit et parfois fracas dans des rodéos improvisés et leurs pétarades de pots d’échappement libérés de leurs silencieux (les Boomers le faisaient également). D’autres adolescents s’enferment dans leurs rêves où dans leurs chambres, pour des voyages intériorisés de mobilités tout aussi essentiels, même s’ils préfèrent garder ces moments pour eux, là encore parce qu’ils pourraient déranger ceux qui les entourent ou en dire trop de leurs secrets.

Alors combien de mouvements non-faits ou non-dits, de transformations subites et fréquemment subies, de rêves de déplacements et de voyages intérieurs enfouis. L’adolescence est une période que l’on caricature et dénigre volontiers dès lors que l’on n’y est pas encore entré ou dès lors que l’on en est sorti, dès lors que l’on a oublié ce foisonnement-là et que l’on a fait le deuil de celui que l’on ne sera plus jamais.

L’adolescence est également un moment où la société propose de la formation et de l’encadrement strict plutôt que l’éducation, et c’est dommage. Parce que l’adolescence qui est encore un vrai moment de transformation se voit négligée sur le plan de l’éducation alors même qu’il faudrait apprendre à prendre en compte les expressions cachées des mobilités adolescentes et leur donner un cadre d’expression et de réalisation. Et ce sont souvent les adultes, ceux des générations précédentes qui pèsent pour les faire taire et ne pas entendre leurs différences. Et c’est la société construite par les adultes d’hier qui les prépare à devenir des adultes comme les autres, prêts à perpétuer le mouvement incessant d’un monde qui court pourtant à sa perte à cause d’une mobilité sans limites et sans épaisseur.

L’adolescence est presque toujours la période du décalage, de l’entrée progressive dans un monde qui n’a pas été construit par eux ni même un tout petit peu avec eux et pour eux. Un monde dont les places principales sont occupées par les générations précédentes, par des personnes qui semblent, aux yeux des adolescents, s’accrocher à leurs postes et à leurs places dominantes. Un monde que ne pourront rejoindre que les adolescents qui accepteront de devenir adultes pour se conformer à l’acceptable admis et partagé, à ce qu’il ne faut pas bouger et transformer alors qu’il serait indispensable de le faire.

Des raisons d’espérer ou de ne pas désespérer les adolescents

Paradoxalement l’arrivée des réseaux sociaux, du portable et peut-être de l’IA pourraient, malgré les défauts régulièrement pointés par ceux-là même qui les ont mis dans les mains de leurs enfants, permettre un début de conscientisation des dérives actuelles de la société du déplacement incessant et frénétique.

Tout comme les crises récentes et multiples pourraient être de nature à rendre les déplacements physiques moins systématiques aujourd’hui qu’hier (la crise sanitaire et le développement du télétravail en sont un exemple), et surtout permettre à certains, et notamment parmi les plus jeunes, de remettre en cause plus radicalement encore le modèle dominant.

Si seulement on les laissait faire et dire. Si seulement on laissait la place à des pensées adolescentes décalées, avec la perspective de lendemains moins pollués, moins encombrés et plus solidaires. Et parce que certains changements majeurs indispensables devront être des changements de rupture, dans ce domaine, et quoi qu’on dise de ces adolescents-là, le pire n’est pas encore sûr. Et d’ailleurs, la responsabilité d’agir leur incombe de manière directe pour préparer leur cadre de vie. Dénigrer l’adolescence n’a aucune vertu positive dans ce domaine. Alors faisons le choix de la confiance et de l’éducation en espérant que d’autres intérêts, plus politiques et/ou alors plus rétrogrades, ne les empêchent pas de s’exprimer et d’être entendus.

Le mitan de la mobilité

Ce long temps du milieu, est celui où l’on croit à tort que plus rien de décisif ne se passe dans le champ de la mobilité, un temps où il suffirait de proposer des solutions à des individus en soif de déplacement pour qu’elles s’imposent.

C’est un peu le temps gâché d’une mobilité qui pourrait encore se transformer positivement et transformer le monde. Un temps qui serait utile pour préparer les difficultés de déplacements lorsqu’arrivera la vieillesse.

C’est aussi le temps gâché des révoltes qui se sont tues, avec des désirs sages qui ramènent aux voitures et au luxe de déplacements indifférents aux coûts environnementaux et sociaux. Le temps gâché où l’on croit que rien ne changera, sans entendre les premiers signes des changements et du vieillissement en cours, comme une punition d’avoir oublié que rien ne dure éternellement.

La vieillesse de la mobilité

Si la mobilité est une peau de chagrin, lorsque nous vieillissons, nous nous apercevons que cette peau de chagrin est déjà largement entamée, surtout si nous l’avons réduite au seul déplacement et encore plus si nous n’avons comme solution que la voiture et comme perspective la perte progressive ou brutale des compétences associées à sa conduite.

La vieillesse est alors à considérer comme une étape particulière de la vie, dans le rapport à la mobilité et la manière dont il reste possible et essentiel de se réaliser en tant que personne, progressivement avec moins de voiture et même un jour sans voiture ou plutôt sans conduire.

Ce qui change dans le rapport des séniors à la mobilité

Ce qui change lorsque l’on parle des séniors c’est qu’ils sont, en nombre et en proportion, bien plus nombreux et bien plus présents dans la société. Ceux qui s’occupaient traditionnellement d’eux, leurs enfants et leurs familles, sont plus éloignés et sont et seront pour leur part de moins en moins nombreux. Parce que les séniors d’aujourd’hui ont moins de petits enfants, des familles plus dispersées et des enfants qui n’auront pas le temps ou le goût de les accompagner jusqu’au bout ou qui paradoxalement seront parfois eux-mêmes trop vieux et faibles pour le faire.

Ce qui change lorsque l’on parle des séniors c’est qu’ils ne sont plus les mêmes aujourd’hui qu’hier, et qu’ils ne seront pas les mêmes demain. Ils sont aujourd’hui des boomers, des personnes qui globalement n’ont pas connus les crises majeures (ou alors en toute fin de carrière), mais dès demain, les séniors feront partie de la génération X.

Ce qui change lorsque l’on parle des séniors c’est qu’ils affirment leur volonté de bien-vivre toutes les étapes de leur vieillesse, qu’ils attendent que la société le leur permette et qu’ils pensent, sans doute à juste titre, qu’il s’agit d’un droit.

Ce qui change lorsque l’on parle des séniors c’est qu’ils vivent encore, et parfois longtemps, même lorsque leurs déplacements deviennent difficiles et parfois quasi impossibles, et que la mobilité ne peut pas s’achever par le deuil du permis de conduire et de l’objet automobile.

Ce qui ne fonctionne plus dans le rapport des séniors à la mobilité

Ce qui ne fonctionne pas bien par rapport aux demandes de mobilité des séniors, c’est que dans une société dont ils ont contribué à construire les normes (plus vite, plus loin, plus souvent), ils se retrouvent soudain en situation de fragilité, plus assez jeunes, plus assez compétents, plus assez performants. Ils se retrouvent alors eux-mêmes décalés par rapport à la société qu’ils ont contribuée à construire.

Ce qui ne change pas pour les séniors dans cette société ce sont les risques. Les risques liés à leur présence sur un espace routier toujours plus complexe, avec d’autres formes de déplacements et de mobilités, des mobilités qui ont souvent du mal à cohabiter. S’ils se mettent en situation de risques c’est parce qu’ils ne sont plus vraiment dans le mouvement tel qu’il est imposé, et parce que l’espace routier est encore, malgré tout le travail effectué, davantage un espace de compétition entre les usagers et les usages qu’un espace apaisé de partage.

Agir avec et pour les séniors

Alors parler de la mobilité des séniors c’est déjà les mettre au centre de l’attention dès lors que l’on veut s’adresser à eux. Ce ne sont pas les solutions qui sont au centre mais les séniors qui doivent l’être. Et paradoxalement c’est rarement le cas, parce que l’on décide le souvent pour eux qu’avec eux, surtout lorsqu’ils sont très vieux. On les traite alors trop comme des enfants, avec des besoins primaires (se nourrir, se soigner, se laver…) mais sans désirs ni envies, et c’est une erreur ou même une faute.

Parler de la mobilité, c’est toujours explorer la volonté des séniors de bien-vieillir. Cette volonté ne peut pas et ne doit pas s’arrêter lorsque la conduite automobile ou même lorsque les déplacements deviennent impossibles. Les questions de la santé ou du logement sont essentielles. La mobilité impacte la santé et le logement, mais le logement et la santé impactent également la mobilité.

Il devrait alors surtout être question d’adapter la société aux séniors plus que les séniors à la société, et nous serons alors dans l’exacte définition de l’inclusion. Et parce que les séniors peuvent aussi être dans des situations très différentes, il faudrait remplacer le principe d’égalité par celui d’équité.

Pour conclure sur le sujet des séniors, nous pouvons dire que l’autonomie et la mobilité, comme gages du bien-vieillir, sont moins une question de transports et de déplacements que de partages, de désirs et d’accompagnement. Et envisager le sénior comme quelqu’un qui a encore des désirs et qui a besoin d’accompagnement, c’est tout simplement lui permettre de conserver sa qualité de femme ou d’homme dans un monde qui doit encore rester pleinement le sien.

Transformer la mobilité

Pourquoi transformer la mobilité ?

La transformation de la mobilité ou de cette société de la mobilité réduite aux déplacements et aux transports est assurément une nécessité. Elle l’est en premier lieu au regard des éléments environnementaux généraux (climat, pollutions, conflits…) et par rapport à l’état actuel de notre planète commune, avec une inquiétude pour ceux qui l’habitent plus que pour la planète elle-même. Elle l’est en second lieu au regard des évolutions sociétales et sociales générales, comme du glissement générationnel en cours, avec des jeunes qui accèdent aux responsabilité en ayant des expériences de vies radicalement différentes de celles de leurs parents mais aussi d’autres rêves et projets de vie.

Cette transformation de la mobilité doit savoir prendre en compte les aspirations individuelles des personnes mais également la ou les sommes collectives de ces aspirations. Elle doit également s’inscrire dans un contexte qui n’a pas attendu pour changer (autres générations, mais aussi autres usages, autres usagers, autres services, vieillissement des populations, baisse démographique en cours de généralisation…). L’idée d’une mobilité qui serait réduite aux déplacements et aux transport (comme elle a été définie par la Loi d’Orientation des Mobilités) est aujourd’hui en décalage complet avec les impératifs environnementaux, comme avec les aspirations à vivre autrement et à se réaliser d’une partie toujours plus importante de la population. La société de l’automobile ne tient encore que par la pression politique et économique qui la porte et par l’inertie d’une société qui peine à se mettre en mouvement.

L’adaptation du cadre pour une mobilité acceptable dépendra donc beaucoup de choix économiques et politiques courageux. Il dépendra également des pressions positives que les individus sauront exercer sur les politiques et sur des intérêts économiques à court terme. Il s’agira de contrer toutes les pressions négatives qui cherchent avant tout à conserver un cadre de vie favorable aux intérêts réels d’une petite partie de la population. Là encore il sera question d’éducation, mais d’une éducation qui permet les changements systémiques, une éducation qui libère et ouvre les consciences.

La transformation de la mobilité demandera enfin des compétences nouvelles, moins centrées sur les savoir-faire et davantage sur le savoir-être ou savoir-devenir, compétences qu’il faudra acquérir pour se réaliser à travers la mobilité. L’acquisition de ces compétences sera également possible à partir de dispositifs d’éducation plus que de formation, dans une définition de l’éducation combinant « apprendre et changer ».

Comment transformer la mobilité ?

Le premier pas pour transformer la mobilité consiste déjà à la redéfinir. Il s’agit de la sortir de l’emprise des seuls déplacements et transports pour la rattacher à une personne qui cherche à se réaliser et à des aspirations communes par exemple à une génération, et pourquoi pas une génération émergente plutôt qu’une génération installée ou vieillissante. Et vous verrez que la valeur performative du mot mobilité redéfini comme la réalisation de soi commencera à façonner une autre approche des déplacements et des transports, et plus essentiellement encore du rapport entre la personne, le collectif, la société et l’environnement.

Pour transformer la mobilité, il faudra bien entendu construire un nouveau référentiel intégrant chacun des niveaux hiérarchiques de la mobilité. En lien avec ce référentiel, il s’agira de s’appuyer sur un autre récit et une autre narration de la mobilité, avec une finalité et la définition des chemins directs ou des chemins de traverse pour y accéder. Les premières lignes de cette narration, si l’on sait écouter les plus jeunes et les nouvelles générations, leurs angoisses mais également leurs rêves, sont déjà sur le papier. Des premières lignes qui dessinent également les chemins de traverses pour entendre les désirs des personnes en situation de fragilité et les ainés qui se réveillent parfois avec la « gueule de bois », particulièrement en termes de mobilité.

Il faudra ensuite penser à y inclure plus qu’à y intégrer les mouvements générationnels (le temps qui passe, les changements intra et intergénérationnels). Parce qu’il ne s’agit pas de dissoudre les particularités générationnelles dans un contenu fade mais de leur laisser une place dans le processus même de transformation.

Il faudra également penser le transgénérationnel (ce qui traverse les générations) et les communs. S’appuyer sur les attendus d’une génération particulière pour guider la mobilité de demain ne signifie pas négliger les attentes et les désirs des autres générations. Il est à noter que la définition de la mobilité comme volonté de se réaliser est à ce titre un commun qui peut faciliter ce travail transgénérationnel. Ce commun pourrait même devenir durable si les moyens d’y accéder passent de manière beaucoup moins ostensible par des déplacements carbonés.

Il faudra également écouter et apprendre de la fragilité des personnes et de leur parcours de mobilité. Il faudra apprendre de toutes les situations où l’on sent son impuissance et son besoin de l’autre, pour trouver des réponses qui ne sont pas simplement destinées à ceux qui vont bien ou qui pensent bien.

Il faudra tout naturellement s’appuyer sur une éducation continuée, une éducation qui n’est pas réduite à l’enfance de la mobilité mais qui concerne l’ensemble du parcours de vie. Une éducation qui permet d’apprendre mais aussi et surtout de changer tout au long de la vie, même lorsque le dialogue entre mobilité et déplacement se rompt.

Pour influencer le cours actuel du temps de la mobilité, il faudra passer par l’addition des engagements personnels de chacun, par la transformation de leurs manières de bouger, de penser le mouvement et l’autorité, de consommer, de militer ou même de voter… A ce titre, considérons que la construction de la mobilité est toujours l’acte d’engagement positif et actif d’un acteur qui s’engage dans la transformation de soi tout en agissant pour la transformation du monde. Si la mobilité gagne à ne pas faire de politique, sa construction est toujours éminemment politique.

Conclusion

La mobilité est une transformation avant d’être un déplacement. En cela, elle se construit moins par les moyens qui nous déplacent que par ceux qui nous transforment. A ce titre, l’éducation est une entrée essentielle pour imaginer et construire la mobilité et le monde des prochaines générations.

L’éducation préparera alors un cadre de vie commun dans lequel la réalisation de soi ne sera plus mesurée à l’aune des seuls déplacements ou de la manière dont on se déplace. Un cadre dans lequel nous saurons penser le transgénérationnel et la volonté de se réaliser, penser tout ce qui traverse les générations, qui les transforme nous transforme, comme tout ce qui nous transcende.

L’éducation préparera enfin un creuset qui sera adapté à ceux qui vont être amenés à y naître et à y grandir autant qu’à ceux qui chercheront simplement à continuer leur petit bout de chemin.

![[Podcast RENCONTRES] Hors-série. Démobilité : comprendre les enjeux d’une mobilité plus juste et plus sobre [Podcast RENCONTRES] Hors-série. Démobilité : comprendre les enjeux d’une mobilité plus juste et plus sobre](https://www.mobiliteinclusive.com/wp-content/smush-webp/2025/12/interview-6-960x720.png.webp)

![[Partenaire] Stratégie locale de mobilité solidaire et PAMS : mode d’emploi [Partenaire] Stratégie locale de mobilité solidaire et PAMS : mode d’emploi](https://www.mobiliteinclusive.com/wp-content/smush-webp/2026/01/mobilite-seniors-4-960x720.png.webp)